agosto 2023 | Amazon, Amazonas, Amazônia, Belo Sun, Catástrofe ambiental, Desmatamento, Direitos humanos, Direitos indígenas, environmental disaster, Extinção de espécies, Extinction of species, Floresta, Garimpo, human rights, Indigenous rights, Marco Temporal, Mineração, Mnistério dos Povos Indígenas, Mulheres, Mura, Potássio, Rios, Rivers, saving the planet, Sustainability, The Amazon

Até o fim desta semana, o Supremo e o Senado devem decidir se terras indígenas de todo Brasil podem ter seus processos de demarcação suspensos e suas homologações sujeitas a anulação – tudo vai depender das votações sobre o marco temporal que ocorrem em Brasília. A mais de 3 mil quilômetros dali, no município de Autazes, interior do Amazonas, o povo Mura, que sobreviveu a tentativas de genocídio por conta de sua índole guerreira e suas táticas sofisticadas de enfrentamento, espera há 20 anos pela demarcação de seu território, cobiçado pela mineradora Potássio do Brasil. Mais que reconhecimento, a demarcação é a garantia de um futuro para os Mura, que apesar de ocuparem a região há mais de dois séculos, estão, como todos os povos indígenas brasileiros, sujeitos aos impactos do julgamento do marco temporal no STF – que pode inviabilizar a demarcação da TI e deixá-la ainda mais vulnerável – e da votação do PL 2903 no Senado, que abre as portas das terras indígenas para a exploração mineral e dispensa consultas aos povos afetados e, até mesmo, à Funai. Quem perde, no entanto, não são só os Mura – é o planeta.

Por Elaíze Farias*

Manaus (AM) – O Canadá detém 75% das empresas de mineração no mundo, com empreendimentos espalhados em vários países, entre eles o Brasil. Na Amazônia, dois grandes projetos de uma empresa canadense estão em curso, com apoio e facilitação das autoridades públicas regionais e nacionais: Belo Sun e Potássio do Brasil, ambas do banco Forbes & Manhattan.

O primeiro, mais conhecido, tem projeto de extração de ouro em áreas que impactarão aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas em Volta Grande do Xingu, no Pará. O segundo é um bilionário projeto de exploração de potássio para produção de fertilizantes que, se autorizado, vai devastar comunidades indígenas do povo Mura no município de Autazes, no Amazonas. Localizado a 120 km de Manaus, Autazes é formado por microbacias compostas por grandes lagos à margem dos rios Madeira e Madeirinha. Um dos maiores deles se chama Lago do Soares.

Os Mura foram um dos primeiros povos da Amazônia a sofrer tentativas de extermínio pelos invasores europeus, no século 18. A índole guerreira, o grande conhecimento de navegação e táticas sofisticadas de enfrentamento ao inimigo fizeram com que eles resistissem a séculos de ataques, ameaças e esbulho territorial. Mas desde então, seu vasto território foi drasticamente reduzido por outras formas de invasão, como turismo ilegal, grandes fazendas de búfalo e, mais recentemente, a mineração.

Hoje, a distribuição geográfica das terras Mura em cidades como Autazes e Careiro, onde está concentrada a maior parte da sua população, se dá em ‘ilhas’. Isto significa que cada comunidade é, na prática, uma terra indígena. E o fato de elas não serem contíguas fragiliza ainda mais os Mura frente às ameaças.

Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Autazes tem 16 terras Mura em diferentes estágios de demarcação. Jauary, que está em processo de delimitação, e Paracuhuba, já regularizada, são duas das aldeias que sofrerão impactos diretos da exploração. Soares, mesmo nome do lago, que não é demarcada, é a mais ameaçada. A planta da reserva de potássio fica dentro desta terra indígena.

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento cita a aldeia Soares ao longo de várias páginas, mas ignora a presença indígena e a classifica como uma “vila ribeirinha”.

A espera do povo Mura das aldeias Soares e Urucurituba – esta última é onde a Potássio do Brasil planeja construir um porto para escoar o minério – pela demarcação de seus territórios já dura duas décadas. O primeiro pedido foi feito à Funai em 2003 e renovado pelo menos três vezes desde então. Em 2018, eles fizeram uma autodemarcação, delimitando a Terra Indígena Soares/Urucurituba, medida que foi ignorada juridicamente, apesar das duas comunidades existirem há quase 200 anos – Soares, por exemplo, foi fundada no século19, por um indígena Mura que lutou na Guerra da Cabanagem (1835-1840), a maior revolta popular da região Norte.

A esperança pela demarcação veio apenas em 2023, na gestão de Joênia Wapichana à frente da Funai. Em março, uma equipe do órgão indigenista esteve em Soares e em Urucurituba. No início de agosto, a Funai constituiu o Grupo Técnico (GT) para iniciar os estudos de delimitação, o primeiro passo para o reconhecimento do território. Apesar dessa conquista, os Mura vêm sofrendo ameaças de agressão e de morte, além de assédios e constrangimentos de comerciantes, pecuaristas e políticos que são contra a demarcação e atos racistas.

As autoridades locais são favoráveis, com a intenção de colher lucro, investimentos e supostos royalties. O governo do Amazonas pressiona para que a exploração de potássio seja aprovada. O governador Wilson Lima (União), defensor de garimpo e mineração, considera a atividade uma prioridade de seu segundo mandato, apesar do empreendimento ser privado. Ele também já se manifestou publicamente contra demarcação de terras Mura. Atualmente, o empreendimento está suspenso por determinação judicial, a pedido do Ministério Público Federal.

Em março de 2022, estive nas aldeias Soares e Urucurituba. Os poços de perfuração, feitos à revelia dos povos, demarcam a área de exploração das jazidas. Placas da empresa fincadas no chão ostentavam um símbolo de propriedade e poder por parte da Potássio do Brasil que, segundo a Justiça Federal, comprou as terras ilegalmente. Indígenas me relataram pressão para vender seus terrenos.

Riscos socioambientais

Demarcar o território indígena também é um reforço importante no enfrentamento à crise climática, já que as terras indígenas são, comprovadamente, uma barreira natural contra o desmatamento. E, no caso de Autazes, o melhor instrumento de proteção às águas subterrâneas e ao modo de vida das populações tradicionais da região.

O estudo “Projeto Potássio Amazonas – Autazes e seus Impactos sobre as Terras Habitadas pelo Povo Indígena Mura” alerta para o risco de vazamento de resíduos nos lençóis freáticos no processo de extração do potássio em Autazes. Uma das autoras, a pesquisadora Fernando Bragato, da Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos), destaca que o maior risco gerado pela mineração de potássio é a possibilidade de a água de fontes subterrâneas inundar a mina. “A área de Autazes é extremamente alagada e o vazamento de sal, com consequente salinização da água, pode ser um fator determinante para inviabilizar a continuidade da vida comunitária daqueles grupos na área”, alerta.

Durante o processo de separação do cloreto de potássio e do cloreto de sódio, que compõem as rochas de silvinita, o resíduo gerado forma uma salmoura que, se depositada no solo ou nos rios, compromete a sobrevivência da flora, da fauna e, consequentemente, das populações tradicionais. A empresa, que já fez 33 perfurações para sondagens, com meta de alcançar uma produção anual de 2,16 milhões de toneladas de cloreto de potássio, diz que todo esse resíduo “será injetado em aquíferos profundos”.

A Potássio do Brasil passou a adotar uma tática de ‘greenwashing’, com uma pretensa preocupação ambiental e promessas de melhorias para a sociedade, como forma de melhorar sua imagem. Palavras como “mineração sustentável” e “potássio verde” e até termos como ‘bem viver’, um princípio originário das populações indígenas, foram apropriados pela indústria para ‘vender’ seus projetos altamente impactantes.

A mineração está entre as atividades mais perigosas do mundo e, por isso, uma exploração no maior afluente do rio Amazonas não pode se limitar ao ponto de vista da geração de lucro. É preciso, mais que cautela, estudos minuciosos também sobre a cadeia de impacto, com estratégia eficaz para impedir que falhas resultem em mais tragédias como as que mineradoras vêm protagonizando Brasil afora.

Além dos riscos à biodiversidade, a mineração em Autazes ameaça a subsistência dos povos tradicionais e ainda compromete a história: em Urucurituba, artefatos milenares encontrados na terra indígena, além de comprovarem a ocupação tradicional, indicam o valor arqueológico da região.

A amplitude e profundidade desses impactos sequer conseguimos mensurar. O que sabemos é que se trata de uma injustiça socioambiental que precisa ser conhecida e difundida. E o primeiro passo para isso é ouvir o que têm a dizer os povos indígenas. Finalizo com uma declaração do tuxaua Sérgio Nascimento, líder da aldeia Soares, dada exclusivamente para este artigo:

“Quero dizer que nós, indígenas do Lago do Soares, somos originários, que somos cidadãos brasileiros e votamos, pagamos impostos e também produzimos. Temos nossos direitos garantidos na Constituição e queremos que seja cumprido o que está na lei. Nós não somos empecilho do município. Queremos ser respeitados como indígenas. Ninguém pode falar por nós e quem pode dizer que o que nós queremos somos nós. Quero respeito à nossa origem”.

—–

*Elaíze Farias é jornalista amazonense e referência em reportagens sobre povos originários e povos tradicionais, violações de direitos territoriais, humanos e não humanos. É cofundadora da Amazônia Real, agência de jornalismo independente e investigativo pioneira da região Norte do Brasil. Entre reconhecimentos recebidos está o Prêmio Especial Vladimir Herzog 2022.

julho 2023 | Uncategorized

Quando as caravelas de Cabral chegaram aqui, em 1500, já tinha gente morando há pelo menos 10.500 anos. Agorinha, em maio, foi descoberto um fóssil humano em Serranópolis, no sul de Goiás, com cerca de 12 mil anos; e tem uns e outros que têm o descaramento de exigir dos povos originários que provem que ocupavam suas terras ancestrais em 5 de outubro de 1988. Longe de nós passar pano para o colonizador escravagista e genocida ou para ditadores sanguinários, mas até os portugueses e os militares reconheciam a posse dos indígenas de suas terras, e criaram leis para garanti-la – se as cumpriam ou não, é outro papo. Logo, é vergonhoso que justamente no período mais democrático de nossa História, em pleno século XXI, quando até os animais dito irracionais conquistaram os seus direitos, tenha gente exigindo comprovante de residência deles.

No Congresso Nacional, exumaram este ano – já que o seu autor, um ex-deputado e ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, morreu em 2013 – o Projeto de Lei (PL) 490, de 2007, que, entre outras barbaridades, estabelece o tal de “marco temporal”, que obriga os indígenas a provarem que ocupavam seu território ancestral na data da promulgação da atual Constituição. Se foram expulsos de lá na base da bordoada, o problema é deles; uma inversão do Código Penal, que diz que cabe ao requerente – leia-se invasor – o ônus da prova. O fato de que, até aquela data, esses povos eram tutelados pelo Estado e não podiam entrar com ações na Justiça, é um mero inconveniente. O PL foi aprovado na Câmara Federal com a velocidade do RBR de Max Verstappen, bicampeão da Fórmula-1. Enquanto isso, o julgamento sobre a tese jurídica do marco temporal segue em marcha lenta no Supremo Tribunal Federal (STF).

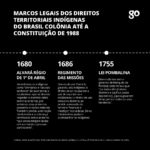

Hora da aula de História: quiçá entusiasmado por ter sido durante o seu reinado que Portugal se livrou do jugo espanhol, D. Afonso VI, vulgo O Vitorioso, editou, em 1º de abril de 1680, o Alvará Régio, que reconheceu os indígenas como “primários e naturais senhores” de suas terras, além de proibir sua remoção involuntária. Naquele ano, também nasceu o temível pirata Edward Teach, cognome Barba Negra. Assim como o corsário inglês, os deputados que votaram a favor do PL 490 não demonstraram o menor respeito pela propriedade alheia; em vez de perna, têm cara-de-pau e olho grande, não de vidro.

O Regimento das Missões foi baixado em 1686 por D. Pedro II, irmão e sucessor d’O Vitorioso. Ele era um golpista nato, pois depôs Afonso, mas manteve e ampliou sua política em relação aos povos originários: garantiu-lhes o direito de se recusarem a deixar suas terras e o seu uso exclusivo, proibindo que homens “brancos e mestiços”, exceto missionários, morassem nas aldeias. Ok, ele queria submetê-los ao cristianismo; porém, os primeiros invasores que tomaram o Brasil em nome da coroa portuguesa não deixaram de registar no papel as posses de seus habitantes originais. Dados a golpes como D. Pedro II, os parlamentares da bancada ruralista acreditam que têm um rei na barriga, e que não devem satisfação a ninguém, por considerarem o povo, a quem deveriam servir, seus súditos.

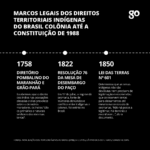

Eminência parda do Reino de Portugal de 1750 a 1777, o Marquês de Pombal também foi o maior representante do Iluminismo português. Enquanto foi Secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino (o equivalente hoje ao cargo de Primeiro-Ministro) editou duas leis que garantiam os direitos dos povos originários. A de 1755 determinava que eles tinham “inteiro domínio e pacífica posse das terras (…) para gozarem delas per si e todos os seus herdeiros” – que estão aí até hoje – e o Diretório Pombalino do Maranhão e Grão-Pará, de 1758, determinou que “o direito dos índios nas povoações elevadas a vilas prevalece sobre o de outros moradores”, pois eles “são os primários e naturais senhores das mesmas terras”. Sebastião José de Carvalho e Melo, seu nome de batismo, tinha outras intenções, é verdade: também queria civilizar (sic) os indígenas; mas essa é outra história.

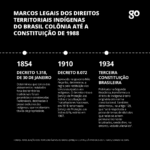

Fala-se muito que o PL 490, que hoje tramita no Senado sob o número 2.903, tem como objetivo-mor a chamada “segurança jurídica”, que traria paz ao campo. Porém, pouco antes de D. Pedro I dar o Grito do Ipiranga, a Resolução 76 da Mesa de Desembargo do Paço, editada em 17 de julho de 1822, aboliu o regime de sesmarias – que destinava terras à agricultura, inclusive as que já tinham dono – responsável por um sem-número de conflitos entre indígenas e colonos. Menos de duas décadas depois, já durante o Brasil Império, D. Pedro II, baixou, em 1850, a Lei das Terras n.601, que determinava que, em relação aos territórios de ocupação originária, “não há posse a legitimar, há domínio a reconhecer”. Simples assim. O Decreto 1.318, editado quatro anos depois, ainda garantia a posse dos indígenas às aldeias estabelecidas fora de suas terras tradicionais, com direito a títulos de propriedade. Mesmo que fosse da boca pra fora, já fomos um pouco melhores, né?

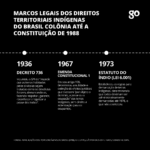

Na infância da República, em 1910, durante o governo de Nilo Peçanha, foi aprovado o Decreto 8.072, que criou o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, depois Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Além disso, determinou a restituição das terras roubadas dos indígenas. A partir de nossa terceira Constituição, em 1934, todas as seguintes procuravam resguardar os direitos dos povos originários, das mais diversas formas. Mesmo a infame Carta Magna de 1967, que nos foi imposta por ditadores golpistas e extinguiu o SPI, no seu artigo 198, determinava a anulação de ações na Justiça que tivessem “por objeto o domínio, a posse ou a ocupação” das terras indígenas, sem direito a indenização para os ocupantes.

Em 1973, ainda nos anos de chumbo, foi criada a Lei 6.001, conhecida como Estatuto do Índio, que estipulou regras para demarcações e determinou que todas as terras dos indígenas estivessem demarcadas até 1978 – o que, como sabemos, não aconteceu. É verdade que a ditadura assassinou cerca de 8 mil deles, segundo a Comissão da Verdade; mas em plena democracia testemunhamos o massacre Yanomami e as mortes de mais de mil indígenas por Covid-19, devido à omissão criminosa do governo anterior – aquele que não demarcou nem um centímetro de terra para eles.

A Constituição de 1988 trouxe grandes avanços para a causa dos indígenas. Além de passar a considerá-los cidadãos brasileiros como outros quaisquer, ela também garantiu – ou deveria ter garantido – definitivamente seus direitos territoriais. Mas, assim como aconteceu com o Estatuto do Índio, o prazo determinado pelo Artigo 67 dos seus Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz que “A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição”, não foi cumprido. E isso abriu um flanco perigoso, que agora pode ser usado contra eles. Imagine se criassem uma lei para lhe fazer Justiça e ela se tornasse sua maior desgraça?

Congressistas dizem que há “muita terra para pouco índio” e que eles são “um entrave para o desenvolvimento do país”. Não fazem isso por falta de informação: latifundiários que invadiram terras indígenas doaram R$ 3,6 milhões para membros da bancada ruralista. Hoje, os Guarani ocupam uma área total de 2.250 km² no Mato Grosso do Sul, o que dá uma densidade demográfica de 27,2 habitantes por quilômetro quadrado, quatro vezes maior que a do estado, que é de 6,8, segundo o IBGE. Outro dado: entre 2000 e 2014, o agronegócio cresceu 41%, enquanto, no mesmo período, foram homologadas 137 terras indígenas, 141 declaradas e 162 identificadas. Os números não mentem, já os políticos…

A gente poderia, mais uma vez, apelar para a racionalidade, falando novamente da importância da preservação do meio ambiente para todos os habitantes deste planeta e do papel fundamental dos povos originários para que isso aconteça; ou simplesmente relembrar que o “marco temporal” é inconstitucional – pode esmiuçar a Constituição de 1988 à vontade que você não vai encontrar nenhuma menção a ele. Mas preferimos apelar para a sua consciência: é uma questão de humanidade, amor ao próximo e Justiça.

junho 2023 | Uncategorized

No Supremo Tribunal Federal, o julgamento do “marco temporal”, tese jurídica que dificulta a demarcação de terras indígenas, aguarda a decisão dos ministros.

Já o Projeto de Lei 490, que foi aprovado na marra pela Câmara, muda as regras para demarcações. Juntos, Congresso e STF podem escancarar a porteira para o agronegócio, a mineração e empreendimentos como a Ferrogrão, que vai devastar 2.000 km² de florestas, atingindo importantes unidades de conservação e territórios de povos originários, que sequer terão direito a consulta.

Por Eliane Xunakalo

Apesar dos bons ventos que sopraram do novo governo, há indícios que tempestades podem surgir no horizonte indígena. No Supremo Tribunal Federal, o julgamento do “marco temporal”, tese jurídica que dificulta a demarcação de nossas terras, aguarda a decisão dos ministros. Mesma situação da Ferrogrão, ferrovia que vai impactar pelo menos 11 terras indígenas, parques e florestas nacionais ao longo de 933 km para ligar o Centro-Oeste aos portos do Arco Norte, paralisada pela Justiça desde 2021.

Em outra esfera, o Projeto de Lei 490, que muda as regras para demarcações e escancara a porteira para o agronegócio, obras e exploração de minérios, petróleo e gás foi aprovado na marra pela Câmara; isso em meio à ameaça do enfraquecimento dos Ministérios dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Ferrogrão é o nome popular da estrada de ferro EF-170, mas nós a chamamos de “nova Belo Monte”. Depois do desastre que a usina provocou no Xingu, fazendo sumir os peixes e surgir a fome de quem dependia do rio para viver, a comparação faz todo sentido: mesmo com estudos que alertam para a inviabilidade econômica e os impactos socioambientais da ferrovia, o projeto segue a todo vapor.

Além de reduzir em 8,62 km² o Parque Nacional do Jamanxim, a Ferrogrão ainda afetará outras duas Florestas Nacionais, quatro territórios dos povos Munduruku, Kayapó e Panará no Pará e, pelo menos, sete terras indígenas em Mato Grosso, onde vivem 28 povos. Mais de 2.000 km² de floresta serão devastados.

Nosso motivo para lutarmos contra iniciativas como essa é a garantia de um futuro melhor. A palavra usada para justificar tais violações é “desenvolvimento”. Eu piso no chão das aldeias, mas também no das cidades. E o que eu vejo é desigualdade e precariedade de serviços públicos. Então, eu pergunto: desenvolvimento para quem?

O dossiê “Os invasores”, elaborado pelo De Olho nos Ruralistas, identifica 42 políticos e familiares com fazendas sobrepostas a 960 terras indígenas. A nossa luta coletiva é garantida por marcos legais que datam desde o fim do século 17, quando o Brasil ainda era colônia. A Constituição de 1988 ampliou a proteção a nossos direitos. Mas, passados 35 anos, a demarcação de todos os nossos territórios, que deveria ter sido concluída até 1993, é realidade distante.

Diante de tantos ataques nas mais diversas frentes, não nos resta outra opção que não seja reunir aliados para fortalecer uma estratégia que pomos em prática todos os dias, há 523 anos: resistir. Nós somos a terra e, por isso, quando lutamos por ela, lutamos por nós. A luta pela alma dos rios, pelas raízes das árvores e pela riqueza dos biomas não é só nossa: é de todos os brasileiros; de todos que dependem da água e do oxigênio que a floresta produz. Vamos seguir em frente, mesmo com a ventania contra nós.

*Eliane Xunakalo é indígena do povo Bakairi e presidenta da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso (FEPOIMT).

maio 2023 | Área de preservação ambiental, Direitos indígenas, Mnistério dos Povos Indígenas, Política, Povos Tradicionais

O caraíu zu – como os Guajajara chamam o homem branco – comparou esta terra ao Jardim do Éden de suas crenças. Em nenhum momento, porém, se questionou sobre quem seriam os jardineiros daquele paraíso. Quando desembarcaram aqui, as grandes cidades europeias se assemelhavam a lixões, mas foram necessários mais de 500 anos para que se dessem conta que a terra exuberante que chamaram de Brasil não existiria sem os brasileiros originais: os povos indígenas. Depois de cinco séculos de luta e resistência, além de ganharem ministério próprio, eles agora estão à frente da Funai. Vão cuidar não só de seus interesses – como acontece na democracia, não por acaso tema do 19º Acampamento Terra Livre (ATL) –, mas também do nosso futuro.

Como santo de casa não faz milagre, a agora ministra Sonia Guajajara e outras guerreiras, tão dignas de admiração quanto ela, bateram muita perna mundo afora para convencer os demais terráqueos de que o seu modo de vida é vital para a sobrevivência de nossa espécie. Se o presidente voltou com R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia da coroação de Charles III, o novo monarca do Reino Unido, não foi por causa de sua bela gravata, mas graças ao trabalho prévio dessas mulheres fantásticas. Democracia, para os povos originários, é ter o seu direito à terra garantido. É o principal propósito do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e da Funai – presidida pela não menos admirável Joênia Wapichana. Não vai ser fácil. É uma maratona a ser corrida em tempo de 100 metros rasos.

Não se recupera cinco séculos de atraso em quatro anos; por isso, os trabalhos começaram antes mesmo de o novo governo assumir. No último dia 12 de dezembro, o Grupo de Trabalho Povos Indígenas, entregou ao presidente eleito um documento que recomendava a demarcação urgente de 13 terras, sendo cinco na maior floresta tropical do mundo, importantíssima para a regulação do clima no planeta. O relatório registra mais 66 territórios, 31 deles na Amazônia Legal, em diferentes etapas de processo. No último dia do ATL, Lula decretou a homologação de seis terras indígenas (TIs), as primeiras desde 2018.

“Eu quero não deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada nesse meu mandato de quatro anos. Esse é um compromisso que eu tenho e que eu fiz com vocês antes da campanha”, disse o presidente na ocasião. É uma promessa difícil de ser cumprida, lamentavelmente. Uma TI só é demarcada definitivamente depois de passar por etapas de estudo, delimitação, declaração, homologação e regularização. O processo é muito sério, demorado, burocrático, que se assemelha a outro tipo de corrida: os 3 mil metros com obstáculos. E eles são muitos.

O MPI começou sua gestão desarmando uma bomba-relógio: a crise humanitária na Terra Indígena Yanomami. Bolsonaro escancarou a porteira para a entrada do garimpo ilegal no território daquele povo, um dos mais vulneráveis do país. Os garimpeiros que invadiram a TIY não são mais aqueles poucos aventureiros miseráveis que arriscavam suas vidas mata adentro com facão e bateia, como quis nos fazer acreditar o ex-presidente: a exploração de ouro agora é feita por organizações criminosas. São bandidos de altíssima periculosidade, impiedosos, armados até os dentes, e movidos apenas a dinheiro – não há ideologia envolvida.

No Congresso, desencavaram o Projeto de Lei (PL) 490/2007, que transfere do Executivo para o Legislativo a competência de demarcar TIs. Seu autor, Homero Pereira, ex-deputado e ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, morreu em 2013. A bancada ruralista – que, curiosamente, tem integrantes que nunca plantaram nem feijão em algodão ou sequer são donos de terras – perdeu representantes no Congresso (eram 552 na gestão passada e hoje são 347), mas ainda tem muita influência. É uma ameaça que não deve ser desprezada, principalmente porque temos o Parlamento mais conservador – que só não se preocupa em conservar o meio ambiente – das últimas legislaturas.

Porém, a maior ameaça paira no Supremo Tribunal Federal (STF). A presidente Rosa Weber marcou para 7 de junho a retomada do julgamento da famigerada tese do “marco temporal”, paralisada desde setembro de 2021. Os ministros estão divididos, mas o próprio Bolsonaro disse que dois deles são seus bonecos de ventríloquos – e um deles, Nunes Marques, já votou favoravelmente. O julgamento está em 1 a 1, com o voto contrário de Edson Fachin. O “marco temporal” defende que somente os indígenas que estivessem de posse de suas terras no dia da promulgação da atual Constituição, 5 de outubro de 1988, podem reivindicá-las, mesmo que tenham sido expulsos sob a mira de armas.

Juristas de renome, como Dalmo Dallari (1931-2022), há anos apontavam sua inconstitucionalidade: “Está na Constituição que o índio tem direito a terra de ocupação tradicional. A Constituição não exige que se estivesse fisicamente naquele lugar, naquele dia”, afirmou, num seminário, em 2015. Segundo ele, seria um absurdo exigir que indígenas resistissem aos invasores por meios legais ou usando a força: “Até pouco tempo, o índio não tinha o direito de entrar com ação judicial. É preciso também ressaltar que a possibilidade de resistência dos índios na terra é mínima, é muito pequena. Há muitos casos em que os índios tentaram resistir e foram assassinados, porque muitos dos invasores de terras indígenas usam capangas armados para defender invasões”.

Na mesma ocasião, o professor José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas de nossa história, argumentou que o “marco temporal” não leva em consideração conquistas anteriores a 1988: documentos do período colonial já reconheciam os direitos dos indígenas sobre as terras que ocupavam. A Constituição de 1934 também os legitimava: “Deslocar o marco para 1988 e abandonar o início efetivo do reconhecimento constitucional, que é de 1934, é realmente deturpar os conceitos”.

Os ministros do STF têm em suas mãos uma decisão que pode não só influenciar o destino dos indígenas, como também de toda a Humanidade. Que tenham isso em mente na hora de votar. São pessoas cultas e bem-informadas. Os povos originários estão fazendo a sua parte, mas não podem ganhar essa corrida, que é de revezamento, sozinhos. O Brasil não é apenas uma porção de terra, somos todos nós, brasileiros – e vai chegar a hora de cada um carregar o bastão. Somente unidos podemos transformá-lo no Éden de todos os povos.

Saiba mais:

Terras indígenas da Amazônia aguardam há mais de 20 anos por demarcação

Sem homologação, sem proteção

Segundo Juristas, marco temporal de 1988 para terras indígenas é inconstitucional

Conheça o Vocabulário Guajajara

abril 2023 | Direitos indígenas, Juventude, Povos Tradicionais

Por Vinícius Leal

Uma câmera na mão e 305 ideias na cabeça, que serão contadas em 274 línguas diferentes. Este Acampamento Terra Livre (ATL) não vai ser igual àqueles 18 que passaram: agora, os povos indígenas fazem parte do governo. Com lideranças como Sonia Guajajara, Joênia Wapichana, Weibe Tapeba e Célia Xakriabá, eles têm o seu próprio ministério, o comando da Funai e da Sesai e uma representação forte no Congresso. Depois de 523 anos conquistaram, finalmente, o direito de escolherem seus papéis. Caberá às novas gerações não só registrá-la e contá-la ao mundo, como garantir que ela não seja passageira.

Em meio a tantas conquistas e diante de velhos (e novos) desafios, qual será o futuro do movimento indígena? A resposta está no presente, representado por sua juventude, parte da construção deste novo hoje e protagonista do amanhã. Usando as lentes de seus celulares, câmeras e drones esses jovens vêm revolucionando e reinventando o movimento indígena, não apenas ao se apropriarem de ferramentas das novas tecnologias, mas também se apoderando do direito de narrar suas próprias histórias, culturas e reivindicações, antes filtradas por olhares estrangeiros. E essa produção vem circulando mundo afora.

Uma nova turma de cineastas, roteiristas, fotógrafos, cinegrafistas, jornalistas, produtores culturais, artistas e, acima de tudo, ativistas, aposta no audiovisual e nas ferramentas de monitoramento territorial como instrumentos para alçar, definitivamente, os povos originários a protagonistas do debate político, socioeconômico e climático global. Afinal, eles são os guardiões de 80% da biodiversidade da Terra. São novas formas de lutar, com o olho no futuro e os pés na ancestralidade. O caminhar dessa luta será determinante não apenas para as próximas gerações de indígenas, mas para todos os seres vivos do planeta.

As novas tecnologias e a determinação dessa juventude têm ajudado de forma decisiva a ecoar pelo mundo afora a importância da luta pela proteção dos direitos e dos modos de vida dos povos tradicionais, e o papel da demarcação dos territórios para essa luta. É o que vêm fazendo os jovens Munduruku da região do Médio Tapajós para proteger a Terra Indígena Sawré Muybu, no Pará. Eles não apenas retomaram a autodemarcação de suas terras, como criaram métodos revolucionários de proteção e vigilância, que viraram referência para outras iniciativas semelhantes. Tudo devidamente documentado no curta-metragem “Autodemarcação Já!”.

Aldira Akai, Beka Saw e Rilcelia Akay, do Coletivo Audiovisual de Mulheres Munduruku Daje Kapap Eypi, fizeram um registro da atuação dos indígenas de seu povo para percorrer e monitorar sua terra ancestral, desde a autodemarcação do território – um trabalho que começou em 2018 –, com placas de sinalização, até o trabalho constante de inspeção para expulsar invasores e desmatadores. O curta mostra como a junção das tecnologias de monitoramento e audiovisual podem contribuir para a luta dos Munduruku, e destaca a importância da demarcação para a proteção dos direitos e do bem viver dos povos indígenas. Não à tôa, a demarcação dos territórios é o tema central do ATL deste ano, que defende que, ‘sem demarcação, não há democracia’.

A defesa territorial também é o objetivo dos jovens indígenas Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia, que, armados não mais apenas com arcos e flechas, mas com GPS, drones e câmeras, ajudam a proteger suas terras ancestrais de invasores. A luta dos Uru-Eu-Wau-Wau em defesa das suas terras ganhou o mundo por meio do documentário “O Território” (2022). Coproduzido pela jovem liderança indígena brasileira Txai Suruí e a National Geographic, o filme foi premiado em alguns dos principais festivais de cinema, como o Sundance, e hoje é exibido na plataforma de streaming Disney+.

E não para por aí: da viagem em realidade virtual conduzida pela cacica Raquel Tupinambá, que guia o espectador por entre as florestas e rios da região do Tapajós na obra “Amazônia Viva” – ganhadora do prêmio de melhor filme no Festival Planeta, em Barcelona, este ano –, aos conflitos de terra envolvendo Guarani Kaiowá e fazendeiros em Mato Grosso do Sul, pano de fundo do premiado documentário “Vento na Fronteira”, a assinatura originária está presente.

Essa nova estratégia de ocupação de espaços é uma das tantas conquistas que alçaram o movimento indígena a este novo patamar, e um instrumento crucial no processo de derrubar preconceitos, fazendo com que todo o mundo possa conhecer a luta dos povos originários através de uma nova lente: a da juventude indígena. Se os caminhos do porvir cabem a essa geração, os primeiros passos anunciam uma jornada promissora rumo a um futuro que, bem nos disseram antes, é ancestral. Olho na terra e na tela.

Página 3 de 16«12345678...»Última »